Grâce princière

Lorsqu’une personne est condamnée par la justice criminelle, elle peut être graciée par le prince. Dans l’ancienne principauté épiscopale de Bâle, il s’agit de l’évêque, qui réside à Porrentruy depuis la Réforme. Pour des cas de routine toutefois, le Conseil aulique prononce souvent des grâces au nom du prince, sans qu’on soit certain que ce dernier soit toujours au courant. Les personnes condamnées lors de la chasse aux sorcières sont très souvent graciées. Attention : cela ne signifie absolument pas qu’elles auront la vie sauve – on ne connaît qu’un cas où l’évêque annule une condamnation à mort contre une sorcière. En revanche, le prince atténue la cruauté du supplice prévu dans le jugement, de sorte que la personne est presque toujours décapitée ou étranglée par le bourreau avant d’être brûlée. D’autres peines afflictives sont atténuées, voire supprimées, comme le tenaillement des tétons par des pinces ardentes. La grâce ne sert pas qu’à mettre en valeur la mansuétude de l’évêque : elle contribue aussi à sauver l’âme du condamné en évitant qu’il ne désespère du salut en raison de l’horreur du châtiment prévu, qui pourrait « causer la perte et damnation de sa pauvre âme ».

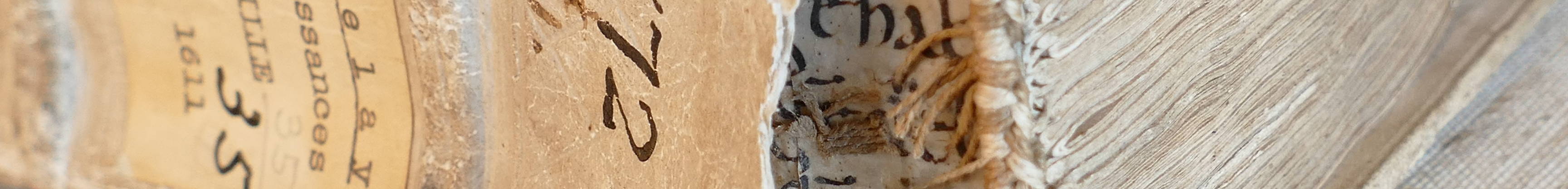

Aller plus loin : condamnation et « grâce » de Petitjean Rouhier, du Noirmont, en 1611 : PCrim Py I/2, f. 121 et B 168/16-15.10, p. 8. Sentence contre la dernière femme brûlée dans l’Évêché : PCrim E 447-16 (sentence) et 18 (grâce partielle). Peine de mort exceptionnellement commuée en bannissement : B 168/16-40.8 (p. 4).